Re: цензії

- 11.12.2025|Ольга Мхитарян, кандидат педагогічних наукПривабливо, цікаво, пізнавально

- 08.12.2025|Василь КузанКрик відчаю

- 02.12.2025|Василь КузанНі краплі лукавства

- 27.11.2025|Василь КузанNobilis sapientia

- 27.11.2025|Віталій ОгієнкоРозсекречені архіви

- 24.11.2025|Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, професор«Казки навиворіт»: Майстерне переосмислення народної мудрості для сучасної дитини

- 23.11.2025|Ігор ЗіньчукСвітло, як стиль життя

- 21.11.2025|Тарас Кремінь, кандидат філологічних наукСвітлотіні свободи

- 18.11.2025|Ігор ЧорнийУ мерехтінні зірки Алатир

- 17.11.2025|Ігор ЗіньчукТемні закутки минулого

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

Нужны ли детям книги о смерти

Часть вторая.

В определенный момент жизни ребенок «открывает» для себя смерть. Мы можем делать вид, что ничего об этом не знаем, что это нас не касается. Но это не отменяет проблемы. А говорить с детьми о смерти непросто. Прежде всего потому, что сами взрослые боятся такого разговора. Такой разговор заранее кажется тяжелым и даже страшным.

Но представим себе книги, в которых над смертью смеются. Скорее всего, реакция многих взрослых по отношению к таким книгам будет не менее резкой, чем к «страшным книгам». Но смех над смертью – вполне традиционное и испытанное оружие человечества в борьбе с этим исконным врагом. Так можно ли смеяться над смертью?

Смеялись над смертью еще в Средние века. Фольклор – и европейский, и русский – полон сюжетов, в которых дурят Смерть. Чаще всего это делает какой-нибудь много повидавший солдат. (Почему солдат – понятно: он с ней «встречался», он ее хорошо «знает», и слабые места ее знает.)

Смех над смертью в искусстве (в театре, в слове) – это способ преодолеть страх перед ней. В этом нет ничего нового.

Новое в том, как можно смеяться над смертью сегодня.

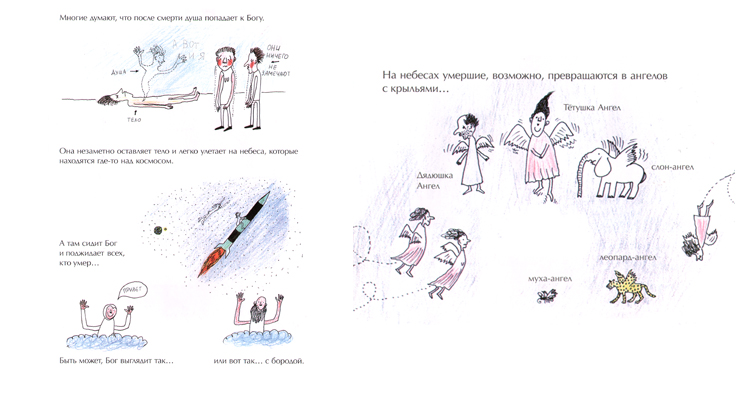

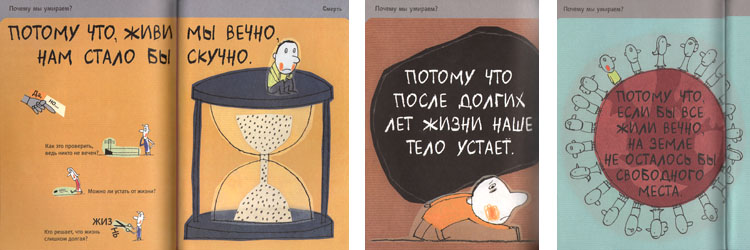

Вот, к примеру, «Книга о смерти» Перниллы Стальфельт. Возьмешь ее в руки – вроде бы очередная детская энциклопедия (если только можно представить себе энциклопедию, где «всё-всё-всё» – про смерть). Но это, конечно же, хитрый трюк. «Книга о смерти» Перниллы Стальфельт – никакая не энциклопедия, а изящная пародия на энциклопедию. Поначалу кажется, что автор берется за «объективное» описание явления, с исчерпывающим перечнем того, как это бывает и как это можно объяснить: мы задумываемся о смерти; смерть – это тайна; многие думают, что после смерти душа попадает к Богу (и Бог – именно так, с большой буквы)…

А потом вдруг раз – и крутой вираж: «Душа незаметно оставляет тело и легко улетает на небеса, которые находятся где-то за космосом. А там сидит Бог и поджидает всех, кто умер.

Быть может, Бог выглядит так… Или вот так… с бородой…» И дальше – рисованные фантазии на тему того, как люди превращаются в ангелов. В духе «наивного искусства».

После этого – новый вираж: чем является смерть для тех, кто не верит в Бога. Сначала – серьезно, а потом снова прикол.

Это и есть основной принцип устройства книги: сообщается некое утверждение, некий факт – совершенно серьезно, потом – тот же факт, но уже чуть менее серьезно, а затем – непременный срыв в «прикол»:

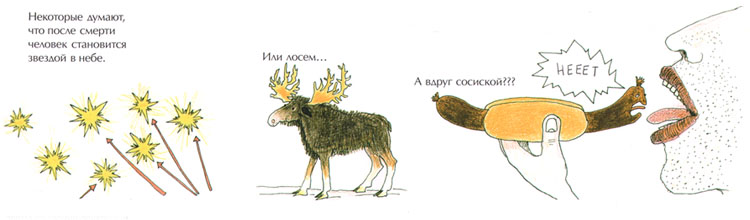

«Некоторые думают, что после смерти человек становится звездой на небе.

Или лосем…

А вдруг сосиской???»

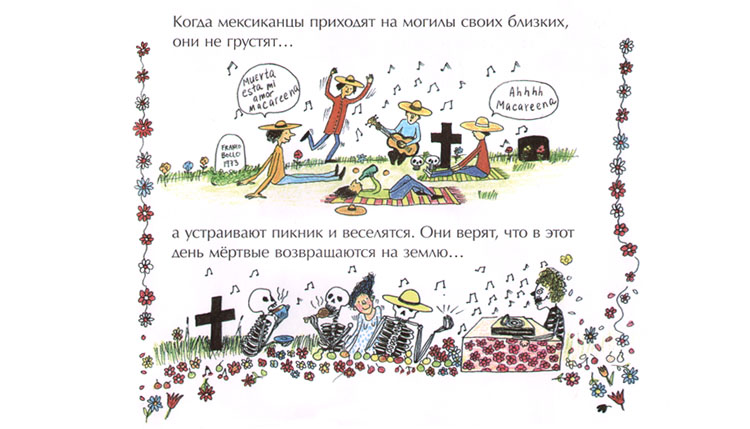

«Когда мексиканцы приходят на могилы своих близких, они не грустят, а устраивают пикник…

Еще они всё украшают черепами из сахара…»

И т.д.

Что это? Триумф непочтительности?

Или это похоже на фольклорные сюжеты, когда Смерть обводили вокруг пальца, сажали в мешок, хитростью что-то у нее отнимали, без чего она не могла делать свои традиционные дела, или что-то у нее выторговывали – как на воскресном базаре?

И представим на минуточку эту книгу не саму по себе, а в руках подростка. Лет одиннадцати-двенадцати – то есть в том возрасте, когда его опять настигает «тот самый» вопрос, но только на новом витке развития.

Ведь ответить на вопрос «А я умру?» невозможно раз и навсегда. И он, как бездна, разверзается перед человеком, стоит только тому дожить до очередного возрастного кризиса. В это время что-то перестраивается внутри и снаружи человека, мир лишается привычных ориентиров, перестает быть устойчивым. И тут же возникает «А я умру?» со всем сопутствующим комплексом страхов. Но ответ на старый вопрос должен быть новым, отвечающим тем кардинальным изменениям, которые произошли в человеке. Ответ должен вписаться в новые отношения подростка с миром.

Перед лицом вопроса о смерти подросток уязвим так же, как маленький ребенок. Но если малыш может успокоиться цветочком, у подростка другой механизм «снятия» проблемы – смех.

Но хорошо, если подросток понимает, над чем он смеется и почему.

Конечно, приколизм – не единственный способ говорить с подростком о смерти. Можно вести с ним и серьезный разговор, как это делает Оскар Бренифье в книге «Что такое жизнь?». Вот это действительно энциклопедия, которая предлагает ребенку, подростку искать философское решение. Раз жизнь имеет границы, и вопрос о смерти не может не соседствовать с вопросами о жизни. Все философско-психологические книги Бренифье построены по принципу «предупреждения» вопросов, предлагая целый веер возможных ответов на эти вопросы. На вопрос «Почему мы умираем?» не может быть единственного ответа. И у самого вопроса много «разновидностей», и разные люди по разным причинам по-разному на них отвечают. Веер ответов создает ощущение полноты картины. Если хотите, полноты жизни.

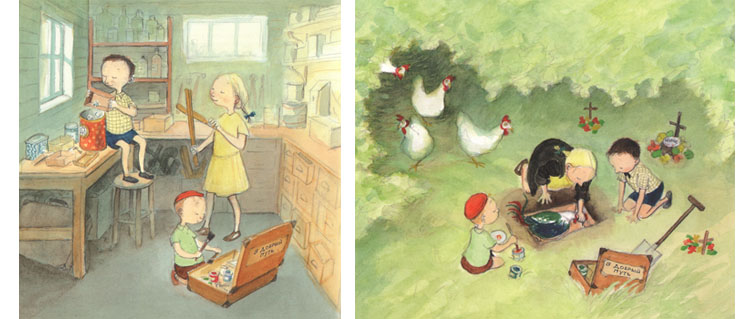

В отличие от «Книги о смерти» Перниллы Стальфельт и «Что такое жизнь» Оскара Бренифье, книга «Самые добрые в мире» Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон – не «энциклопедия» и не пародия на энциклопедию, а рассказ. Интересно рассказанная история.

Дети находят дохлого шмеля и хоронят его. Это занятие неожиданно оказывается увлекательным, и дети решают открыть свое собственное «похоронное бюро» для животных. Главная проблема – найти, кого хоронить.

Это «детское похоронное бюро» вызывает бурное негодование у апологетов «счастливого беззаботного детства» и яростные крики «до чего докатились!». Но вообще-то похоронный обряд играет в культуре важнейшую человекообразующую роль: по мнению антропологов, люди стали людьми, когда начали хоронить своих умерших.

А в книге, к тому же, подробнейшим образом описана так называемая «сюжетно-ролевая игра», о которой говорится в любом советском учебнике по психологии и педагогике. В играх детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста отражается социальная реальность. Дети подражают увиденному, примериваются к различным социальным ролям и «отыгрывают» свои переживания. Игра – это язык, с помощью которого они пытаются осмыслить происходящее.

Играют ли дети в похороны? Безусловно. Мне, например, ситуация, описанная у Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон, знакома до боли. В возрасте девяти лет я тоже входила в «похоронную команду» – правда, узкой специализации. Объектом наших «забот» стали птенцы, выпадающие по весне из гнезд. Деятельность была захватывающей.

Если собственный детский опыт не может служить для кого-то веским аргументом, то я приведу в пример свидетельство из книжечки «Дети-дошкольники о Ленине», изданной в 1924 года. В том самом 1924 году любимой игрой детей в московских детских садах стала игра в похороны Ленина. Дети устанавливали на табурете что-то похожее на гроб, выстраивались в очередь и шли мимо табурета. Ну, и каждый совершал у «гроба» какие-то движения, которые считал необходимыми. Сколько воспитатели ни старались переключить внимание своих воспитанников на что-то другое, дети возвращались к игре снова и снова. Видимо, очередь к гробу вождя оказалась для них самым сильным впечатлением последнего времени.

Если игра в похороны существует в детской жизни, почему она не может быть изображена в книжке? И сами похороны – реальность, и усвоение этой реальности специфически детскими средствами – тоже реальность.

В книге «Самые добрые в мире» это и описано – психологически точно и с тонким юмором. По ходу повествования герои дрейфуют от искренней жалости к погибшим животным на позиции «деловых людей». Их сложные чувства, связанные с серьезным и поначалу пугающим явлением «смерть», незаметно замещаются «предпринимательством» с легким оттенком ханжества.

При этом книга, как ни странно, оказывается жизнеутверждающей. Дети в ней – очень живые и не очень простые. Может, они сейчас, в данный момент, играют в похороны. Но главное их ощущение – полнота жизни, а главная забота – ее неутомимое исследование, даже если жизнь и является им в неожиданных своих проявлениях.

Вроде бы все понятно. И совсем не так страшно, как в книге Амели Фред. И без очевидных провокационных приколов Перниллы Стальфельт.

Может, эта книжка для дошкольников?

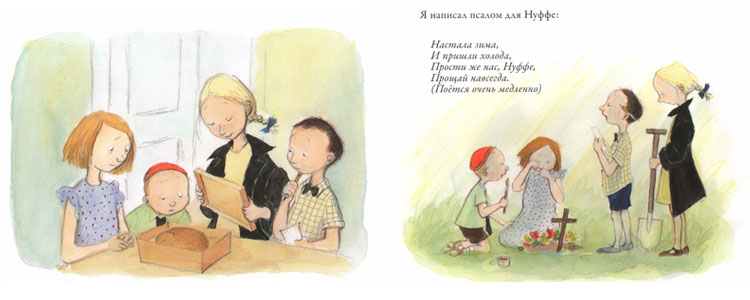

Думаю, нет. Препятствием для чтения этой книги в пять и даже шесть лет является ее главное достоинство – юмор. Мягкий и тонкий юмор, который образуется из контраста между «высокими намерениями» «сотрудников» похоронного бюро и их деловитой активностью по поиску покойников, которых «попадается совсем не так много, как они надеялись».

Юмор содержится в скрытых цитатах, в пародийных элементах (когда дети каждому червяку, которого хоронят, сочиняют «траурные стихотворные послания»), в стилистических перепадах.

Если читатель не чувствует юмора и не улыбается по ходу чтения, значит, главное от него ускользает. И получается, что книга «Самые добрые в мире» годится для уже искушенных читателей, с развитым чувством стиля и развитым чувством юмора. То есть для читателя не моложе восьми лет, а может и старше.

А в этом возрасте уже о разном можно поговорить.

В общем, тут все-таки важно не ошибиться с адресатом.

И не потому даже, что можно вдруг испугать пятилетнего ребенка книжкой о смерти. Скорее всего, он не испугается. Просто ему будет скучно: у него еще нет «органов», с помощью которых можно оценить главные достоинства описанных книг.

А книга не должна вызывать ни страх, ни скуку. Книга должна вызывать переносимое переживание. Ведь чтение – что-то вроде эмоционального тренинга и стимулятора мышления.

Поэтому для дошкольников – «Лев и собачка», «Булька», «Гуттаперчивый мальчик».

Ну, и «Сказка о мертвой царевне» – где ничего не понятно, но все очень красиво.

Марина Аромштам

Коментарі

Останні події

- 11.12.2025|20:26Книга року ВВС 2025 оголосила переможців

- 09.12.2025|14:38Премія імені Юрія Шевельова 2025: Оголошено імена фіналістів та володарки Спецвідзнаки Капітули

- 02.12.2025|10:33Поетичний вечір у Києві: «Цієї ночі сніг упав» і теплі зимові вірші

- 27.11.2025|14:32«Хто навчив тебе так брехати?»: у Луцьку презентують дві книжки про гнів, травму й силу історій

- 24.11.2025|14:50Коли архітектура, дизайн і книги говорять однією мовою: вечір «Мода шаблонів» у TSUM Loft

- 17.11.2025|15:32«Основи» готують до друку «Бард і його світ: як Шекспір став Шекспіром» Стівена Ґрінблатта

- 17.11.2025|10:29Для тих, хто живе словом

- 17.11.2025|10:25У «Видавництві 21» вийшла друком збірка пʼєс сучасного класика Володимира Діброви

- 16.11.2025|10:55У Києві провели акцію «Порожні стільці» на підтримку незаконно ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців

- 13.11.2025|11:20Фініш! Макс Кідрук завершив роботу над романом «Колапс»