Re: цензії

- 05.11.2025|Віктор ВербичКоли життя і як пейзаж, і як смерть

- 04.11.2025|Дана ПінчевськаГаличани та духи мертвих: історія одного порозуміння

- 04.11.2025|Надія Гаврилюк“Перетворює затамування на захват”: поезія Богуслава Поляка

- 03.11.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськІспит на справжність

- 02.11.2025|Богдан СмолякЗахисник Істин

- 31.10.2025|Володимир Краснодемський, журналіст, Лозанна, ШвейцаріяЯк змосковлювали ментальність українців

- 30.10.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськХудожній простір поезії Мирослава Аронця

- 27.10.2025|Ігор ЧорнийПекло в раю

- 20.10.2025|Оксана Акіменко. ПроКниги. Що почитати?Котел, в якому вариться зілля

- 19.10.2025|Ігор Фарина, письменник, м. Шумськ на ТернопілліПобачити себе в люстерці часу

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

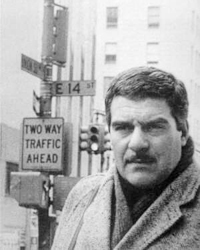

Незаслуженные лютики: к 70-летию Сергея Довлатова

По мнению МАРТЫНА ГАНИНА, почти абсолютный слух Довлатова на разговорную речь и его способность воспроизводить эту речь на письме сыграли с ним злую шутку

С Довлатовым я, как и многие мои друзья, знакомился по книге «Зона. Компромисс. Заповедник», вышедшей в неведомом (тогда почти все были неведомые) издательстве «ПИК» в 1991 году. Издание это чуть не дотянуло до прижизненного, умер Довлатов в 1990-м. Следующим - и основным - изданием был трехтомник 1995 года со смешными почеркушками на суперобложках. Мимо меня (и нас, имея в виду друзей-одногодков) прошли книги, изданные «Синтаксисом», «Ардисом» и другими.

Это означает, что мы получили Довлатова, с одной стороны, так сказать, в готовом виде, корпусом основных текстов. С другой - в этом корпусе не было ничего лишнего (хотя кое-чего и недоставало). Потом мы наблюдали, как к этому корпусу прибавлялись записные книжки и прочие, еще менее обязательные тексты. Так вот, за двадцать с лишним лет, прошедшие со времен той самой книжки в переплете чуть не из крафт-бумаги, многое изменилось - и, боюсь, не к лучшему.

Уже в одном из первых разговоров, которые я с кем-то вел о Довлатове, всплыло имя Сэлинджера - и всплывало потом не раз. Аналогия напрашивалась, но была, конечно, поверхностной и сомнительной. Ее и до сих пор часто приводят, какая-то правда здесь есть; возможно, как пишет Генис, дело в «изощренной огласовке ситуации». К концу девяностых от Довлатова немного устали - и все можно было услышать или прочитать примерно, что он писатель городской интеллигенции семидесятых, ее певец. Интеллигенция эта узнала в нем своего - и полюбила. Ничего дурного тут нет, но разговор не про литературу.

Точно так же, как что-то есть в аналогии с Сэлинджером, так и во мнении о внелитературных корнях популярности Довлатова есть свое рациональное зерно. Если начать читать то, что англоязычные поклонники Довлатова - даже и вполне искушенные - пишут о его прозе, то окажется, что упоминание «Над пропастью во ржи» (почему, кстати, не «Девяти рассказов»?) встречается в их отзывах не однажды. А расплодившаяся за двадцать лет литература вокруг Довлатова - хорошая, плохая, не важно - это, конечно, городская интеллигентская литература. В диапазоне от очень плохой - права Бабицкая, - но не худшей из возможных Openspace.ru/literature/events/details/18107/">книги Попова до вполне приемлемой - Гениса.

Диапазон здесь так узок потому, что хороших книг о Довлатове нет и быть не может. Такую книгу можно написать только с очень приличной дистанции - в первую очередь временной, - если на такой дистанции в ней еще будет нужда. Во-первых, многие протагонисты его прозы еще с нами (дай им бог здоровья, счастья и долгих лет жизни). Во-вторых, слишком ощущается удушливая любовь массового читателя. Последний, впрочем, тоже ни в чем не виноват. Если русская проза за двадцать лет не сумела породить других (помимо «Поколения П» и еще... ну, может, трех) книг, в которых этот самый читатель узнал бы себя, - так никто ей, русской прозе, не виноват. Кроме нее самой.

А с текстами Довлатова случилась история столь же грустная, сколько и понятная.

Есть такой роман, пользовавшийся у той же городской интеллигенции невероятной популярностью в начале восьмидесятых: «Альтист Данилов». А в нем (вдруг вы не читали) есть такая сцена: некий наделенный весьма существенными полномочиями трибунал решает судьбу провинившегося героя, исполнителя классической музыки. И подсудимый слышит не только конечный вердикт, но и варианты наказания, всплывающие в процессе обсуждения: «Лишить сущности, но не убить, а перевести в расхожую мелодию типа "Чижика" или "Ладушки", но современнее их и пустить в мир!» («Ужас какой! - содрогнулся Данилов. - Ведь могут превратить и в "Лютики"! Лучше лишить и вытоптать. Пусть сейчас же и лишают...)».

Когда я думаю о том, что произошло с Довлатовым, эта сцена немедленно приходит мне на ум. «А ласточки что, выживают?! - обиженно крикнул Рейн». «Смотри, смотри, птица!». «Я ехала в Детгиз, я думала - аванс...». «Недавно встретился мне за ужином жук-короед». Последние две реплики, кстати, принадлежат совершенно конкретным людям, имен которых, однако, уже и сейчас многие преданные довлатовские читатели не помнят. Само по себе это не проблема, т.е. хорошо бы понимать, кто такой Сергей Вольф, но вот уже Ольга Форш - и впрямь необязательное знание. Проблема в другом: эти изящные и действительно смешные анекдоты теперь и есть «Довлатов».

Его почти абсолютный, возможно, природный (или уж, во всяком случае, кажущийся таковым) слух на verbatim, на разговорную речь и приобретенный - насколько можно судить, тяжелым трудом - голос, то есть способность эту самую речь воспроизводить на письме, сыграли с ним незаслуженно злую шутку. Превратили его в держателя коллекции анекдотов, случаев, баек.

Между тем в лучших своих проявлениях - «Зона», «Компромисс», «Заповедник» - Довлатов больше, интереснее и глубже этого. Перед тем как писать эту статью, я решил почитать рецензии и отзывы на книги Сергея Довлатова, написанные теми, кто познакомился с ним в переводе: в диапазоне от Дэвида Безмозгиса до копирайтера Barnes & Nobles. Это затем и потому, что все они имели возможность прочесть книги Довлатова более или менее вне контекста баек и анекдотов, вне контекста этих самых, будь они неладны, «стихов», о которых «не говорю». Примерно в таком контексте, в каком их повезло прочесть мне и моим ровесникам.

В смысле научного знания это, конечно, сомнительное предприятие. О восприятии перевода мы ничего не знаем. Существует ли, говоря о Довлатове, инвариант, сохраняющийся при переводе (существует ли он вообще, хотя бы и в прозе?), не знаю, не факт. Однако, читая эту короткую выборку, я обнаружил - насколько могу доверять своей способности считывать эмоцию в иноязычном тексте - примерно тот же набор ощущений, что возник от первого знакомства с этой прозой у меня. Это было еще до анекдотов.

И теперь, вспоминая свое давнее ощущение, пытаясь его очистить от наслоений, разложить на какие-никакие, но составляющие, - теперь я вижу существенное совпадение себя тогдашнего с нынешними читателями того же Довлатова, но живущими по другую сторону русского языка. Да, «внимательный наблюдатель жизни». Да, смешно («действительно смешно, такое рвущее сердце "после-тюрьмы-мне-всё-очень-нравится" смешно»). Да, «Компромисс» - книга одной шутки, «11 историй о несовпадении жизни в СССР с ее пропагандистским представлением». И отчасти да, «то обстоятельство, что Довлатов жил там и тогда, когда и где жил, придает его прозе некоторую весомость, как бы он ни старался относиться полегче к тому, о чем говорит». Все эти как бы чуть удивленные и заведомо отстраненные слова кажутся ближе к делу, чем любое «Сережа» из очередных момемуров.

Отсылка к «Горю от ума», конечно, слишком обязывающая. Не Грибоедов и даже, в общем, не Сэлинджер (хотя и не Сердарис, конечно).

Но писатель, раньше других из своего поколения обративший внимание на verbatim. Но обладатель очень обаятельной интонации, которая оказывается неожиданно уместна для передачи самого широкого диапазона эмоций - от полного отчаяния до не слишком экзальтированного счастья. Прозаик, постоянно думавший о том, что пишет, и понимавший про ремесло и работу. Где-то, возможно, предвосхитивший актуальную сегодня проблематику документального/художественного .

Только, пожалуйста, не новости, выглядящие как цитата из «Компромисса». Только не «Чижик», не «Ладушки», не «хорошие - но мало», не «а главное - ежедневно жрет». Если кто полагает, что пойти на «Лютики» мечта любого прозаика или поэта, - так нет, не любого, хотя и такие бывают. Довлатов же, по всему судя, ставил себе задачи более интересные и более сложные. Получилось у него или нет, не знаю. Я бы этот вопрос отложил до лучших времен. Но вот с этим вашим «евреем армянского разлива», «летописцем Брайтон-Бич» и прочими благоглупостями совершенно непонятно, как сосуществовать. Ножик Сережи Довлатова не дает покоя - да зарежьтесь уже, сделайте милость.

Ничего этого нынешний юбиляр не заслужил. Он просто friendly and inherently unreliable storyteller - дружелюбный рассказчик историй, по сути своей недостоверных. Не больше того, но и не меньше.

Этого вполне достаточно.

Фото: www.sergeidovlatov.com

Коментарі

Останні події

- 05.11.2025|18:42«Столик з видом на Кремль»: до Луцька завітає один із найвідоміших журналістів сучасної Польщі

- 04.11.2025|10:54Слова загублені й віднайдені: розмова про фемінізм в житті й літературі

- 03.11.2025|18:29Оголошено довгий список номінантів на Премію імені Юрія Шевельова 2025: 13 видань змагаються за звання найкращої книжки есеїстики

- 03.11.2025|10:42"Старий Лев" запрошує на майстер-клас з наукових експериментів за книгою "Енергія. Наука довкола нас"

- 03.11.2025|10:28Юлія Чернінька презентує «Бестселер у борг» в Івано-Франківську

- 02.11.2025|09:55У Львові вийшов 7-й том Антології патріотичної поезії «ВИБУХОВІ СЛОВА»

- 30.10.2025|12:41Юний феномен: 12-річний Ілля Отрошенко із Сум став наймолодшим автором трилогії в Україні

- 30.10.2025|12:32Фантастичні результати «єКниги»: 359 тисяч проданих книг та 200 тисяч молодих читачів за три квартали 2025 року

- 30.10.2025|12:18Новий кліп Павла Табакова «Вона не знає молитви» — вражаюча історія кохання, натхненна поезією Мар´яни Савки

- 30.10.2025|12:15«Енергія. Наука довкола нас»: Старий Лев запрошує юних читачів на наукові експерименти