Re: цензії

- 05.11.2025|Віктор ВербичКоли життя і як пейзаж, і як смерть

- 04.11.2025|Дана ПінчевськаГаличани та духи мертвих: історія одного порозуміння

- 04.11.2025|Надія Гаврилюк“Перетворює затамування на захват”: поезія Богуслава Поляка

- 03.11.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськІспит на справжність

- 02.11.2025|Богдан СмолякЗахисник Істин

- 31.10.2025|Володимир Краснодемський, журналіст, Лозанна, ШвейцаріяЯк змосковлювали ментальність українців

- 30.10.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськХудожній простір поезії Мирослава Аронця

- 27.10.2025|Ігор ЧорнийПекло в раю

- 20.10.2025|Оксана Акіменко. ПроКниги. Що почитати?Котел, в якому вариться зілля

- 19.10.2025|Ігор Фарина, письменник, м. Шумськ на ТернопілліПобачити себе в люстерці часу

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

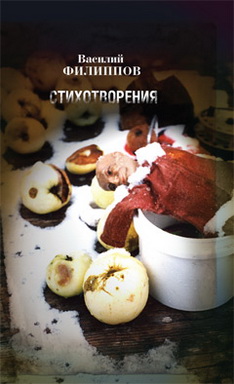

Василий Филиппов. Стихотворения (1984–1986)

Случай Филиппова оказался залогом того, что ленинградский литературный андеграунд состоялся как целостное явление

Биография Василия Филиппова поражает: действительно, перед нами поэт, проведший большую часть жизни в психиатрической лечебнице, едва не совершивший перед этим в помутненном состоянии сознания убийство, а потом в течение трех лет относительной ремиссии сочинивший множество ни на что не похожих стихотворений, не то чтобы совершенно не напоминающих психотическую «продукцию», но находящихся с ней в странных и неочевидных отношениях. Случай Филиппова внешне настолько напоминает случай Арто или Хлебникова, что при разговоре о поэте слишком велик соблазн впасть в ту или иную крайность: либо не замечать настоятельного присутствия болезни в этих текстах, вынося ее за скобки как своего рода «дух поэзии» (в этом можно видеть реакцию на ретроградное, но до сих пор крайне распространенное определение любого непохожего на канонические образцы искусства как дегенеративного), либо, наоборот, акцентировать «психотическую» составляющую, сводить творчество поэта к наивному письму душевнобольного. Все, кто когда-либо писал о Филиппове, поддавались одному из этих соблазнов, вследствие чего облик поэта рисовался слишком утрированным: либо воспаривший в вышние обитатель Парнаса, либо изолированный от общества буйный сумасшедший - портреты правдоподобные, но едва ли правдивые.

Конечно, стихи Филиппова обладают всеми признаками наивного письма: здесь и избыточная каталогизация повседневности (встречи со знакомыми, ежедневная рутина и т.п.), обязательное совпадение границ строки с фразы, внезапно возникающая и так же внезапно пропадающая неточная рифма и т.д. Все это есть и у некоторых других поэтов, чья манера письма по разным причинам оказалась востребована «большой литературой» (Евгений Карасев, Зинаида Быкова и др.). Подобную художественную наивность осложняет и болезнь поэта, не в последнюю очередь благодаря которой Филиппов стал восприниматься чуть ли не как ожившее воплощение ars poetica, парадоксально совмещая эту роль с ролью летописца своей литературной эпохи.

Действительно, на страницах этой и предыдущих книг Филиппова можно встретить весь цвет ленинградского андеграунда конца семидесятых - первой половины восьмидесятых: Елену Шварц и Виктора Кривулина (кстати, авторитетного ценителя поэзии Филиппова), Александра Миронова и Бориса Иванова. Филиппов, родившийся в 1955 году, был самым молодым в этом литературном поколении, но именно ему удалось, быть может, лучше всех почувствовать дух эпохи, запечатлеть его в своих не знающих избирательности и искусственности стихотворениях.

Однако несмотря на то, что Филиппов биографически близок к названному кругу, он всегда смотрит на него как будто со стороны. Такая же отстраненность проявляется и по отношению ко всем вещам, условно говоря, реального мира: все они обесцвечены, затемнены, а возникающие на этом фоне галлюцинаторные картины, наоборот, отличаются почти ощутимой яркостью и красочностью. Эта галлюцинаторная логика вторгается в реальность постепенно, чуть смещая восприятие каждого отдельного события или вещи, чтобы потом обрушить всю конструкцию повседневного, увести поэта (а за ним и читателя) в сторону совсем иных причинно-следственных связей:

Из сердцевин стволов в окнах рождаются силуэты,

Косы опускаются в колодцы платьев.

Ступни ног оставляют следы-воду и просо.

Руки, сломанные в локтевом суставе, взбивают прическу ресниц.

Глаза касаются друг друга плавниками

И уходят в водоросли ног,

В чешую русалочьего хвоста.

В окне струится речка,

На дне которой вперемежку лежат камни и плечи.

Внешне это похоже на механизм возникновения бреда, ведь наблюдатель почти не в состоянии уловить тот (пугающий) момент, когда связная речь преображается в лингвистическую фантасмагорию: ясно, что между привычной логикой и логикой бреда есть граница, но в точности указать, где именно она пролегает, едва ли возможно. В то же время Филиппов не так прост, чтобы эта, в сущности, элементарная модель описания работала в его случае: ему почти всегда удается балансировать между сном и явью, а галлюцинаторная виртуальность почти никогда не захватывает его целиком - видно, что он в куда большей степени поэт (пусть и наивный), а не творящий безумец.

Не раз отмечалось (например, тем же Кривулиным), что зрительные впечатления в этих психоделических картинах преобладают, более того, все остальные каналы восприятия словно обрублены: поэт (а его нельзя с уверенностью отделить от героя этих стихотворений) не чувствует вкуса, запаха, не замечает тактильных ощущений, но полностью захвачен картинами мира, раскалывающегося на куски и уходящего из-под ног, готового сверзиться в апокалиптический кошмар. То, что можно выудить из этих стихотворений о буднях поэта, также ничуть не обнадеживает: нейролептическое бессилие (со значимого в этом контексте глагола «лежу» начинается довольно значительное количество филипповских стихотворений), осколки социальных отношений - телефонные разговоры с постоянной героиней Филиппова Асей Львовной Майзель или повседневные заботы приехавшей из Уральска бабушки - все это мы видим ясно, даже слишком ясно, но именно на этом фоне возникает галлюциногенная дева, которая, питаясь силой поэтической традиции, манит поэта в залетейскую страну:

Ночь. Смотрю в окно.

Кажется, я умер давно.

Тело дышит под черною сотнею окон

Одиноко.

Как давно я встречался с Девой,

Она вела меня к заливу-расстрелу.

Там, у залива, расстреливали эсеров в 905-м году,

А теперь там тростник гнется.

Пусто на плацу.

Император Павел смеется.

Эта дева в конечном счете родственна гейневской Лорелее, но и она наравне с прочими героями Филиппова оказывается элементом огромного психоделического коллажа, готового поглотить всё (и «эсеров в 905-м году», и императора Павла), лишь бы оттянуть окончательный распад окружающей действительности, постоянно подстерегающий поэта. Но в процессе этого на первый взгляд случайного столкновения разнородных элементов рождаются удивительные контекстуальные совмещения, напоминающие лучшие опыты раннего сюрреализма:

Война окончилась в мае.

Военные немецкие знамена друг друга обнимали

На Красной площади под небом Италии.

А мы еще в утробах спали.

Потом мы встали

Деревьями Астарты,

И наступило детство-завтра.

И это тот подлинный сюрреализм Бретона и Супо, уводящий читателя путями сновидений и вольных ассоциаций, скрывающих мучительные метаморфозы сознания.

Тем самым в отечественной поэзии Филиппов занимает, в сущности, довольно странное место: он оказывается своего рода представителем поэтического безумия как такового, отвечает на многократно высказанный вопрос - возможно ли творчество за гранью психоза. И отвечает весьма своеобразно, ведь подавляющая часть его стихотворений относится к трем годам ремиссии, и хотя известны стихи Филиппова, написанные позже, в конце восьмидесятых - начале девяностых, но этих стихов единицы (возможно, по причинам чисто фармакологического характера).

Один из этих поздних текстов (в данную книгу не попавший) подводит своего рода черту под творчеством Филиппова восьмидесятых:

Я забыл родных

И погиб мой стих

Запятых <...> Радостно мне

Хоть будущего нет

В тюрьме стиха

Посох и сума

Дома

Дыма.

Выход из психоза через стихи не удался (как в предыдущем поэтическом эоне не удался он, например, Борису Слуцкому, оставшемуся наедине с черной меланхолией): поэт все равно оказался заключен в неподвижную «тюрьму стиха», находясь в которой можно было фиксировать повседневность (пусть даже галлюцинаторную), но нельзя было убежать от наступающей болезни, подчиняющей себе окружающую действительность.

И в то же время случай Филиппова оказался в некотором смысле залогом того, что ленинградский литературный андеграунд состоялся как целостное явление: для этой среды поэт сыграл роль Хлебникова, вернее, мифического Хлебникова русских футуристов, чей образ еще не усложнили позднейшие интерпретаторы - гениального безумца, сосредоточившего в себе всю неустроенность эпохи, но получившего взамен способность высказывать конечные, не подлежащие обжалованию истины. Кажется, следствием подобного восприятия было и присуждение поэту в 2001 году Премии Андрея Белого, отметившей вклад его стихов пятнадцатилетней на тот момент давности в формирование «канона» ленинградского андеграунда, и неуклонно растущий на протяжении всех двухтысячных интерес к этой поэзии, вылившийся, среди прочего, в издание рецензируемого тома.

Хотя все это не отменяет провокационного по форме, но важного по существу вопроса: что перед нами - поэзия или известного рода человеческий документ? Вопрос этот сам по себе опасен: слишком часто он задавался не теми и не с той целью, приводил к прямым репрессивным санкциям, болезненные отголоски которых до сих пор ощущаются в современной критике (и не только критике). И тем важнее, что Филиппов неизбежно оказывается «посередине», между этими двумя полюсами, ведь только пристальное внимание к подобным пограничным явлениям способно преодолеть статус-кво «профессиональной литературы», стремящейся сохранить в неприкосновенности свои цеховые границы, порядком истончившиеся за последние несколько столетий.

Филиппов В. Стихотворения (1984-1986) / Составители К. Козырев и Б. Останин. - М.: Новое литературное обозрение, 2011

Кирилл Корчагин

Коментарі

Останні події

- 05.11.2025|18:42«Столик з видом на Кремль»: до Луцька завітає один із найвідоміших журналістів сучасної Польщі

- 04.11.2025|10:54Слова загублені й віднайдені: розмова про фемінізм в житті й літературі

- 03.11.2025|18:29Оголошено довгий список номінантів на Премію імені Юрія Шевельова 2025: 13 видань змагаються за звання найкращої книжки есеїстики

- 03.11.2025|10:42"Старий Лев" запрошує на майстер-клас з наукових експериментів за книгою "Енергія. Наука довкола нас"

- 03.11.2025|10:28Юлія Чернінька презентує «Бестселер у борг» в Івано-Франківську

- 02.11.2025|09:55У Львові вийшов 7-й том Антології патріотичної поезії «ВИБУХОВІ СЛОВА»

- 30.10.2025|12:41Юний феномен: 12-річний Ілля Отрошенко із Сум став наймолодшим автором трилогії в Україні

- 30.10.2025|12:32Фантастичні результати «єКниги»: 359 тисяч проданих книг та 200 тисяч молодих читачів за три квартали 2025 року

- 30.10.2025|12:18Новий кліп Павла Табакова «Вона не знає молитви» — вражаюча історія кохання, натхненна поезією Мар´яни Савки

- 30.10.2025|12:15«Енергія. Наука довкола нас»: Старий Лев запрошує юних читачів на наукові експерименти