Re: цензії

- 20.12.2025|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськЕкспромтом

- 20.12.2025|Валентина Семеняк, письменницяДуже вчасна казка

- 11.12.2025|Ольга Мхитарян, кандидат педагогічних наукПривабливо, цікаво, пізнавально

- 08.12.2025|Василь КузанКрик відчаю

- 02.12.2025|Василь КузанНі краплі лукавства

- 27.11.2025|Василь КузанNobilis sapientia

- 27.11.2025|Віталій ОгієнкоРозсекречені архіви

- 24.11.2025|Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, професор«Казки навиворіт»: Майстерне переосмислення народної мудрості для сучасної дитини

- 23.11.2025|Ігор ЗіньчукСвітло, як стиль життя

- 21.11.2025|Тарас Кремінь, кандидат філологічних наукСвітлотіні свободи

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

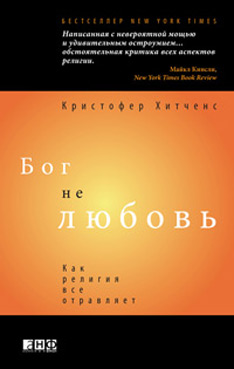

Кристофер Хитченс. Бог не любовь: Как религия все отравляет

Cознание даже «светских интеллектуалов», даже после семидесяти лет официального безбожия сформировано религиозными догмами. Хитченсу удается вырваться из этих рамок.

Последнее поколение советских детей еще росло на антирелигиозной пропаганде и помнит неожиданные концерты Пугачевой или двухсерийные западные боевики в пасхальную ночь — чтобы, значит, соблазнить малых сих мирскими радостями. Всенародное празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году воспринималось как еще один долгожданный глоток свободы — наряду с аккуратными, в галстуках, американскими мормонами на улицах российских городов (они всегда ходили попарно) и разноцветными кришнаитами возле МГУ и на Арбате.

Однако же с тех пор и мормонов, и кришнаитов как-то повывели, а того, что в эпоху зрелой Пугачевой назвали бы «религиозной пропагандой», стало столько, что она, кажется, уже разносится и из утюгов. В таких обстоятельствах нельзя не порадоваться, что кто-то предоставляет слово и противной стороне — хотя бы из соображений равновесия и порядочности.

В отличие от другого громогласного пророка «нового атеизма», биолога Ричарда Докинза, британско-американского публициста (это устаревшее слово как нельзя лучше описывает род его деятельности), Кристофера Хитченса трудно назвать последовательным или несгибаемым: он успел побывать и православным, и иудеем (по крайней мере для нужд совершения брачных обрядов), и социалистом, и антисионистом, и много кем еще. Тем не менее его бурное неприятие всего божественного кажется выстраданным и искренним, хотя и довольно сумбурным.

Есть разница между ремеслом атеиста и богоборца: один — скорее философ, другой — скорее общественный деятель; один холодно или горячо отрицает некоторую сущность, другой ее признает, но считает злобной, враждебной и человеконенавистнической. Кроме того, по внутренней логике поступков богоборец сильнее рискует (в отличие от атеиста у него есть противник). Хитченс эти два ремесла смешивает: рациональные соображения о человеческой, культурно-обусловленной природе мировых религий чередуются у него с яростными обличениями жестоких богов. Он вообще не в меру увлекается собственной риторикой: так, во всех вооруженных конфликтах истории он видит зловещую тень религиозной розни. Хотя недооценивать эту составляющую (например, при оценке ситуации на Ближнем Востоке) было бы неразумно, людям, в принципе, не нужны именно божественные стимулы для того, чтобы убивать друг друга, они их просто оппортунистически используют по мере надобности. Ни европейские средневековые войны до Реформации, ни тем более бесконечные сражения греческих полисов между собой не имели никакой религиозной подоплеки.

Тут стоит остановиться на войне, которой сопровождался распад Югославии — Хитченс уделяет ей много внимания. Средства массовой информации, особенно за пределами Балкан, представляли этот конфликт как трехстороннее побоище сербов, хорватов и каких-то непонятных «мусульман», то есть двух народов и одной религиозной группы. Эта странность была вызвана этнографическо-лингвистическим изобретением времен Тито, когда населявшие Боснию и Герцеговину славяне, чьи предки некогда приняли ислам, были обозначены в бюрократической практике СФРЮ как особая национальность (именно национальность!) — «мусульмане». Это означало, что «мусульманин» по паспорту (как и в СССР, в Югославии национальность указывали в документах; дети смешанных браков и неопределившиеся иногда писали «югослав») мог теоретически быть христианином, а уж атеистами при социализме были почти все поголовно.

Хотя в ходе кровавого размежевания многие сербы ударились в ревностное православие, хорваты — в католичество, а «мусульмане»-боснийцы — в ислам, этот конфликт не был религиозным по природе. Скорее удивительно то, что страна, поспешно скроенная из обломков европейских империй, просуществовала так долго. Вопреки тому, что сообщил Хитченсу неназванный «светский хорватский интеллектуал», отличить атеиста-серба от атеиста-хорвата так же просто, как англичанина от американца; но особенность этой войны была еще и в том, что, за исключением косовских албанцев, все ее участники говорили на одном языке, хотя и называли его по-разному.

Неточностей подобного рода в книге очень много, от утверждения, что поэма Тита Лукреция Кара «О природе вещей» была реакцией на возрождение старинных культов при Августе (о Лукреции известно очень мало, но, когда он писал свою поэму, Август, скорее всего, даже еще не родился) до замечания об отверстии «для выхода крови и мочи», которое оставляют при некоторых видах операций над женскими половыми органами в африканских культурах. На другие приводимые автором сведения так и хочется воскликнуть «Пруфлинк!». Справедливости ради надо отметить, что в конце книги собран обширный справочный материал, отвечающий на многие вопросы подобного рода.

Мы иногда забываем, до какой степени сознание даже «светских интеллектуалов», даже после семидесяти лет официального безбожия сформировано религиозными догмами. Хитченсу удается вырваться из этих рамок и по-новому взглянуть на явления, которым мы привычно умиляемся, даже когда не верим в их святость. Иногда это взгляд безжалостно сатирический (как в рассказе об истоках всемирной славы Матери Терезы), иногда просто безжалостный, как в размышлении о значении Хануки. Во всех случаях мнение и интонации автора — страстные и пристрастные. В этом и сила, и слабость его памфлета. Из трех задач классической риторики (доказать, убедить, усладить) Хитченс берется только за вторую, но зато уж с таким пылом, что мало не покажется.

В этом пылу теряются многие важные вопросы, которые в труде такого объема следовало бы поставить. Хитченс явно готов подписаться под остроумным высказыванием Гейне о том, что в темноте слепой — лучший поводырь, однако странно пользоваться его услугами при свете; но утверждение, что современная наука и есть тот свет, который должен окончательно рассеять сказки о Боге, плохо сочетается со стенаниями о том, что современный мир все глубже погружается в пучину иррационального, и с призывами к «новому Просвещению». Это противоречие — совершенно реальное, и оно требует осмысления; но Хитченс его не только не пытается разрешить, но, кажется, даже не осознает. Другие дилеммы «научного атеизма» (извините за выражение) — культурное отличие монотеизма от других верований, разница между смутным, универсальным и неагрессивным «чувством божественного» и догматами конкретных конфессий с их непременным карательным содержанием — тоже не ставятся или упоминаются вскользь. В труде Хитченса вроде бы нет многочисленных нелепостей, характерных для религиозных построений в духе Блаженного Августина, но стройности и масштаба в нем тоже маловато. В диспуте между Августином и Хитченсом я бы поостерегся ставить на последнего.

Сейчас Хитченс тяжело болен, и его многочисленные идейные враги наверняка считают это Божьей карой. Однако даже их жизнь была бы скучнее без такого напористого собеседника. Если у Бога есть чувство юмора, Хитченс должен чудесным образом исцелиться. Пожелаем ему этого.

Кристофер Хитченс. Бог не любовь: Как религия все отравляет. — М.: Альпина нон-фикшн, 2011

Перевод с английского К. Смелого

Виктор Сонькин

Коментарі

Останні події

- 20.12.2025|12:27Ілларіон Павлюк презентує у Києві «Книгу Еміля»

- 17.12.2025|21:28Лауреатом Премії імені Шевельова 2025 року став Артур Дронь

- 11.12.2025|20:26Книга року ВВС 2025 оголосила переможців

- 09.12.2025|14:38Премія імені Юрія Шевельова 2025: Оголошено імена фіналістів та володарки Спецвідзнаки Капітули

- 02.12.2025|10:33Поетичний вечір у Києві: «Цієї ночі сніг упав» і теплі зимові вірші

- 27.11.2025|14:32«Хто навчив тебе так брехати?»: у Луцьку презентують дві книжки про гнів, травму й силу історій

- 24.11.2025|14:50Коли архітектура, дизайн і книги говорять однією мовою: вечір «Мода шаблонів» у TSUM Loft

- 17.11.2025|15:32«Основи» готують до друку «Бард і його світ: як Шекспір став Шекспіром» Стівена Ґрінблатта

- 17.11.2025|10:29Для тих, хто живе словом

- 17.11.2025|10:25У «Видавництві 21» вийшла друком збірка пʼєс сучасного класика Володимира Діброви