Re: цензії

- 11.12.2025|Ольга Мхитарян, кандидат педагогічних наукПривабливо, цікаво, пізнавально

- 08.12.2025|Василь КузанКрик відчаю

- 02.12.2025|Василь КузанНі краплі лукавства

- 27.11.2025|Василь КузанNobilis sapientia

- 27.11.2025|Віталій ОгієнкоРозсекречені архіви

- 24.11.2025|Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, професор«Казки навиворіт»: Майстерне переосмислення народної мудрості для сучасної дитини

- 23.11.2025|Ігор ЗіньчукСвітло, як стиль життя

- 21.11.2025|Тарас Кремінь, кандидат філологічних наукСвітлотіні свободи

- 18.11.2025|Ігор ЧорнийУ мерехтінні зірки Алатир

- 17.11.2025|Ігор ЗіньчукТемні закутки минулого

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

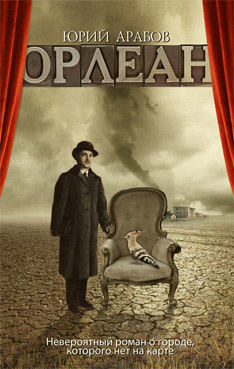

Юрий Арабов. Орлеан

Тот способ художественной рефлексии, которым пользуется автор «Орлеана», в современной русской прозе больше не работает, считает МАРТЫН ГАНИН

В современной русской прозе Юрий Арабов — фигура сравнительно сторонняя, непричисляемая к мейнстриму. При том что интересует его в основном очень традиционная проблематика, — и оптика, которую он использует для рассмотрения этой самой проблематики, тоже в культурно-историческом смысле очень традиционная.

Однако он заметен в общем потоке прозы, публикуемой на страницах «толстых» журналов, а потом бывает, что оказывается в коротких и длинных списках разнообразных премий. Дело в том (но не только в том), что тексты Арабова никак нельзя назвать вялыми: ему присуща какая-то мрачная упорная витальность, которой к тому же сопутствует редкое для нашего сегодняшнего условного мейнстрима нежелание сказать больше, чем ему, Арабову, есть сказать. Именно «свернутость» этого письма, видимо, и привлекает Сокурова, чьим любимым сценаристом принято считать писателя. Действительно, лапидарный нарратив Арабова достаточно содержателен, чтобы дать материал развернутому, подробному кинематографическому высказыванию, и одновременно оставляет переводчику на язык визуального достаточное пространство для интерпретаций и толкований.

В прозе эта лапидарность тоже очень неплохо работает. Арабов не только один из немногих в нашей литературе, кто действительно хорошо чувствует черный юмор, но и один из совсем уж немногих, кто слышит , как говорят люди: диалоги в его прозе, небывалое дело, не режут слух:

— А макароны сварить можете?

Она снова мотнула головой.

— Почему?

— Это трудно, — ответила девушка. — Нужно ведь воду налить, реально…

— Да, — согласился Белецкий. — Реально работать невыносимо. Что же вы тогда можете?

— Ничего, — призналась девушка.

— Ответ принят, — смирился Рудик. — Вот это называется яблоко. — И он показал ей зеленое «семеренко». — А вот это — терка. И трите. Туда-сюда, туда-сюда…

Девица машинально повторила показанное ей движение. Из терки брызнула на тарелку прозрачная жидкость.

— Это картошка. Очистите ее от кожуры. Кладите в кипящую воду и ждите дальнейшего размягчения.

— И что потом?

— А потом — полное исцеление, — ответил врач. — Это — новейшая терапия, известная еще со времен праведного Ноя. Не сомневайтесь… — Он легонько хлопнул ее по бедру. — В праведном Ное, во всяком случае…

Вышеприведенный фрагмент взят из нового романа «Орлеан». Действие его происходит в городке, который так и называется, Орлеан, но расположен он где-то в степи, неподалеку от границы с Казахстаном. Тут на полях нельзя не заметить, что эти места для постсоветской культуры как-то постепенно становятся чем-то вроде декораций для мистического истерна: достаточно вспомнить фильм «Openspace.ru/cinema/events/details/7428/">Дикое поле»Openspace.ru/literature/events/details/21432/?expand=yes#name1">1 Openspace.ru/cinema/events/details/1559/">Михаила Калатозишвили, снятый по сценарию Луцика и Саморядова. Эта совсем уже «ничья земля», плоская степь является идеальным экраном для проекций, каким в американском независимом кинематографе зачастую выступает западный фронтир (см. «Мертвец» Джармуша или последний фильм Openspace.ru/cinema/names/details/881/">братьев Коэн «Настоящее мужество»). Однако «Орлеан» — не история мистического путешествия в «сердце тьмы», как «Мертвец», и не метафора бесконечно тянущегося пребывания в лимбе, как «Дикое поле». В схожие декорации (но не те же самые, потому что Орлеан — это все-таки не wilderness ) Арабов помещает традиционную для литературы русского модерна городскую историю. Орлеан — типовой русский провинциальный город, «лежащий во зле». Зло это носит не запредельный, а бытовой, обыденный характер: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя и делает аборты; упомянутый уже врач, Рудик, тоже водит к себе девиц, пользуясь служебным положением, а также плохо заботится о парализованном отце, с которым живет, надеясь втайне, что тот скоро умрет; местный милиционер не гнушается убийством; фокусник из цирка, кажется, взаправду перепиливает девушек на сцене; та же Лида, уходя из дома, запирает ребенка в шкаф. Слово «обыденный» едва ли могло бы появиться в этом тексте еще десять лет назад, но сегодня новостные агентства чуть не каждый день поставляют нам сюжеты и более сюрреалистические, и более жестокие, чем те, что разворачиваются в Орлеане (и в «Орлеане»).

В этой тихой заводи появляется, как в русской литературе принято, «некий гражданин»:

«Если бы был на свете гигантский леденец на двух ногах, которого обсосали и выплюнули, то он стал бы как раз этим гражданином с набриолиненными масляными усами, глазками миндалевидной формы, источавшими патоку, волосами пусть редкими, но серьезными — в смысле прически и представительности. А щечки, щечки… Ну ведь кого-то они напоминали, эти круглые щечки, в которые можно было впиться безумным поцелуем, а можно было просто отшлепать их, как задницу, а потом зализать влажным благодарным языком».

«Гражданин» этот называет себя экзекутором (так на визитке написано) и обещает — сначала Лиде, в палате которой он, собственно, впервые и появляется после произведенного ею аборта, а потом и хирургу Рудику — вечные муки при жизни, являясь, кажется, персонификацией совести. В ходе повествования выясняется, что гость города неуловим, а может, и бессмертен.

История изложена таким способом, что и захочешь придраться — а не к чему:

«— О нет. Тысячу раз нет, если говорить о человеческом законе. Но закон Божеский вы, конечно же, преступили. За этот грех я накажу вас смертью… — Последнее слово гражданин произнес нежным шепотом, взял ее руки в свои и страстно поцеловал. — Вы умрете не сразу и будете мучиться долго. Будете звать на помощь, но никто к вам не придет. Язык ваш вывалится из гортани и будет гнить наподобие оторванной подошвы. Глазные роговицы высохнут до самого дна. На уголках ваших чудесных, слегка припухлых век будет выколото иголками только одно слово: “Воздаяние”. И все для того, чтобы ваше распущенное зловонное лоно, призванное давать жизнь, навсегда замкнулось бы в самом себе… Нет лона, нет и женщины. Разве не так?..

— А-а-а!!! — Лидка не выдержала и истошно взвыла, как у машины включается сигнализация.

Экзекутор быстро встал. Машинально огладил ладонью набриолиненные усики и зализанные виски. Бесшумно вышел из палаты, будто и не касался ногами пола.

Словно ветер из степи, сюда влетела соседка-сопалатница.

— Он вас изнасиловал?!

— Хуже, — ответила Лидка сквозь слезы. — Он со мною поговорил...»

Есть в романе места, гомерически смешные, Арабов это умеет. Описано все это — и город, и персонажи — с прицельной точностью, лаконично, и, кроме всего прочего, повествование имеет на редкость хороший темп и почти нигде не провисает. То есть по всем признакам перед нами хорошая литература, настоящая проза. Есть только одно «но». Основное чувство, которое текст оставляет после себя, — недоумение.

Во многом это связано с тем, что к оборванному на полуслове (это не инвектива) основному тексту прицеплен… не знаю что, называется «Эпилог. Другая книга. Год 1921-й», — такой распространенный исторический анекдот с участием Ленина, Арманда Хаммера, Дзержинского и Мартова. Смысл этого эпилога вроде бы в том, чтобы проследить генезис нынешнего состояния города Орлеана и что-нибудь в этом состоянии объяснить. Объяснения, однако, не выходит: да, нынешнее состояние многострадального отечества можно понять, только осмыслив советский опыт, — ну, как-то осмыслив. Арабов же предлагает не осмысление, а отсылку примерно в духе конца восьмидесятых: мол, и так все понятно. А нет, непонятно.

Но еще важнее другое. Арабов — один из, по всей видимости, последних представителей почтенной традиции, представленной в русской литературе именами, очень условно говоря, Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Булгакова, то есть традиции фантастического социального гротеска. Тексты его, так или иначе, строятся на том, что в преувеличенно обыденную жизнь вторгается нечто преувеличенно же чужеродное: или герой ложится в могилу рядом с матерью; или девушка, решившая потанцевать с иконой святителя Николая, окаменевает на 128 дней; или вот откуда-то из Кулундинской степи на границе Алтайского края и Казахстана является совесть, персонифицированная в неуничтожимом, меняющем облик протеическом «гражданине».

Проблема в том, что такой способ художественной рефлексии, подразумевающий контраст между обыденностью и чудом (того или иного рода — здесь это слово употребляется не в религиозном смысле, а означает просто совершенно невероятное событие), в современной русской прозе не работает. Во-первых, потому, что этот прием, когда-то революционный, давно перешел в область массовой литературы. Во-вторых, и это еще важнее, потому, что, как мне уже приходилось писать по поводу последнего сборника рассказов Владимира Сорокина, в современной России нет никакой четкой границы между абсурдом и реальностью. Разумеется, это свидетельствует не о «ненормальности» как таковой, а об отсутствии конвенции по поводу этой нормальности. Так ли непредставим в реальности милицейский начальник, начитавшийся еврейских мистиков и приманивающий Мессию на выставленное под открытым небом кресло? Ну, вроде не очень. С другой стороны, брошюрырава Лайтмана лежат на каждом лотке, а милиционер-буддист — да вот он. Ребенок, запертый в шкафу? Из криминальной хроники. Восставшие мертвецы? Из вечернего сериала. Никакой новой картинки из сопоставления постсоветского быта и абсурдных, невозможных, казалось бы, деталей не возникает. Как говорил один персонаж доброхоту, пожелавшему вытащить его из ямы (и вытащившему): «Дурак, я здесь ЖИВУ!»

Не то чтобы я хотел назвать «Орлеан» плохим романом, нет, это было бы несправедливо, я получил от текста много удовольствия. Но прием, лежащий в его основе, выдохся. Пелевин продлевает ему жизнь за счет монологов, вложенных в уста действующих лиц, то есть за счет обращения к читателю практически поверх голов персонажей. Сорокин почувствовал исчерпанность возможностей абсурда — и пытается нащупать нечто новое. Мамлеев тянет старую волынку, как будто бы на дворе конец семидесятых, с их одуряющей упорядоченностью. Для того чтобы все это снова заработало, как прежде, надо быть писателем гениальным, каким Юрий Арабов, при всем уважении, не является, — и то не факт, что гениальности будет достаточно.

Справедливости ради надо сказать, что это беда не Арабова, а общая. Куда более безнадежными выглядят попытки новых реалистов натянуть на наличные диспозиции язык (точнее, языки) советского времени — или попытки продлить жизнь «роману идей» из XIX века. Нынешнее межеумочное состояние русской прозы, а также и критики, с жадностью бросающейся в лучшем случае на «литературу существования» вроде «Исхода», — это состояние ожидания новых способов говорить. «Орлеан» трудно назвать удачей, но присущие Арабову мастерство, а главное — способность и желание думать позволяют надеяться на то, что следующий его текст окажется и интереснее, и умнее.

Юрий Арабов. Орлеан. — М.: АСТ, 2011

Мартын Ганин

Коментарі

Останні події

- 17.12.2025|21:28Лауреатом Премії імені Шевельова 2025 року став Артур Дронь

- 11.12.2025|20:26Книга року ВВС 2025 оголосила переможців

- 09.12.2025|14:38Премія імені Юрія Шевельова 2025: Оголошено імена фіналістів та володарки Спецвідзнаки Капітули

- 02.12.2025|10:33Поетичний вечір у Києві: «Цієї ночі сніг упав» і теплі зимові вірші

- 27.11.2025|14:32«Хто навчив тебе так брехати?»: у Луцьку презентують дві книжки про гнів, травму й силу історій

- 24.11.2025|14:50Коли архітектура, дизайн і книги говорять однією мовою: вечір «Мода шаблонів» у TSUM Loft

- 17.11.2025|15:32«Основи» готують до друку «Бард і його світ: як Шекспір став Шекспіром» Стівена Ґрінблатта

- 17.11.2025|10:29Для тих, хто живе словом

- 17.11.2025|10:25У «Видавництві 21» вийшла друком збірка пʼєс сучасного класика Володимира Діброви

- 16.11.2025|10:55У Києві провели акцію «Порожні стільці» на підтримку незаконно ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців