Re: цензії

- 11.12.2025|Ольга Мхитарян, кандидат педагогічних наукПривабливо, цікаво, пізнавально

- 08.12.2025|Василь КузанКрик відчаю

- 02.12.2025|Василь КузанНі краплі лукавства

- 27.11.2025|Василь КузанNobilis sapientia

- 27.11.2025|Віталій ОгієнкоРозсекречені архіви

- 24.11.2025|Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, професор«Казки навиворіт»: Майстерне переосмислення народної мудрості для сучасної дитини

- 23.11.2025|Ігор ЗіньчукСвітло, як стиль життя

- 21.11.2025|Тарас Кремінь, кандидат філологічних наукСвітлотіні свободи

- 18.11.2025|Ігор ЧорнийУ мерехтінні зірки Алатир

- 17.11.2025|Ігор ЗіньчукТемні закутки минулого

Видавничі новинки

- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд

- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд

- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд

- Наомі Вільямс. «Пацієнтка Х, або Жінка з палати №9»Проза | Буквоїд

- Христина Лукащук. «Мова речей»Проза | Буквоїд

- Наталія Терамае. «Іммігрантка»Проза | Буквоїд

- Надія Гуменюк. "Як черепаха в чаплі чаювала"Дитяча книга | Буквоїд

- «У сяйві золотого півмісяця»: перше в Україні дослідження тюркеріКниги | Буквоїд

- «Основи» видадуть нову велику фотокнигу Євгена Нікіфорова про українські мозаїки радянського періодуФотоальбоми | Буквоїд

- Алла Рогашко. "Містеріум"Проза | Буквоїд

Літературний дайджест

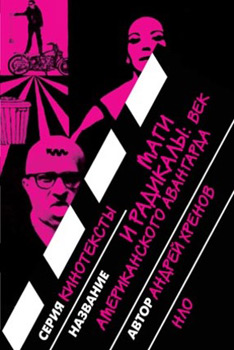

Андрей Хренов. Маги и радикалы: век американского авангарда

Перед нами не столько история независимого кино в США, сколько рассказ о борьбе художников против цензуры и социальной несправедливости, полагает ХАИМ СОКОЛ.

«Маги и радикалы» Андрея Хренова – книга предельно честная. «Любознательный читатель» (так немного кокетливо, в стиле приключенческих романов XIX века обращается к нам автор) не найдет в аннотации ни слова неправды, никакого рекламного лукавства. Действительно, на более чем четырехстах страницах подробнейшим образом изложена история американского киноавангарда, от немого кино до примерно конца 70-х годов прошлого века. Имена, названия фильмов (многие из которых к тому же подробно пересказываются) извергаются со страниц как из рога изобилия. На историографию кино щедро накладывается теория (Кант, Маркс, Бергсон, Фрейд, Лакан, Деррида, Барт, Гринберг, далее по списку).

Возможно, именно поэтому чтение книги – не слишком увлекательное занятие: то ли учебник, то ли диссертация.

Впрочем, возможно, труд Андрея Хренова не так увлекателен, как хотелось бы, по другой причине. А именно – из-за некоторой жанровой амбивалентности «Магов и радикалов». Для популярного non-fiction книге не хватает субъективной авторской позиции – перед нами что угодно, только не рассказ от первого лица. Автор ни разу не позволяет себе снять галстук или хотя бы расслабить узел, не говоря о том, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу. В книге читатель не найдет ни одной личной оценки, ни одной отвлеченной авторской ремарки, ни одной живой истории про sex, drugs, rock-n-roll . Сухость эта лишь в очень и очень малой степени компенсируется наличием в книге двух текстов о кино довольно личного свойства (Стэна Брекиджа и Майи Дерен).

Однако и научной монографией в полном смысле слова «Маги и радикалы», несмотря на обширную библиографию и серьезный академический аппарат, тоже назвать невозможно. Для этого книге не хватает четкой структуры: цель исследования никак не обоснована. Остается совершенно неясно, почему именно этот период американского кино актуален здесь и сейчас. Единственным и явно недостаточным мотивом тут оказывается исключительно авторский интерес к теме. Вопрос это сугубо методологический. Почему, скажем, не современное американское экспериментальное кино или не видеоарт? Лишь на пятьдесят первой странице автор обозначает свой замысел: «Вместо двух диаметрально противоположных полюсов мы рисуем калейдоскопичную картину взаимопритяжения и отталкивания, пульсаций и отражений авангардистских и мейнстримных кинопрактик, множества “микроисторий” (или “case studies” ), которые возникают и исчезают в соответствии с требованиями культурного производства. Их взаимодействие формирует его “общее поле”, по определению П. Бурдье. Поэтому необходимо изучать все поле культурного производства в совокупности, а не отдельные “атомы” замкнутых в своей “эстетической автономии” авторов, их “шедевров” или движений». Вопрос о выборе объекта исследования так и повисает в воздухе.

Глава «Заключение» вместо обобщающих выводов содержит с трудом втиснутую туда автором историю еще почти двух десятилетий, оставшихся за рамками основного исследования. Кроме того, в конце книги в качестве приложений имеют место пара интервью и биографии режиссеров – Майи Дерен, Кеннета Энгера, Йонаса Мекаса, Энди Уорхола, Джека Смита, Стэна Брекиджа и некоторых других, в том числе Нам Джун Пайка. Помимо очевидной жанровой нестыковки, приложения эти во многом оказываются тавтологичными по отношению к основному тексту, значительная часть которого отведена как раз рассмотрению творчества и жизнеописанию всех указанных режиссеров – за исключением последнего. В случае Нам Джун Пайка автор почему-то ограничивается несколькими упоминаниями в контексте перформансов группы «Флюксус» и биографической статьей.

В целом книга напоминает огромный долгострой, который невероятным напряжением воли всех участников проекта все-таки был сдан в эксплуатацию. Автор и сам в этом признается, выражая благодарность «за доброжелательность и терпение во время затянувшейся работы...». В результате образовалось значительное количество недоделок: спорадически, по непонятному принципу появляющиеся эпиграфы; повторы целых абзацев в разных местах (например, абзац о распространении среди широких слоев населения кинокамеры «Болекс» в средине 40-х повторяется дважды – на стр. 11 и 55); стилистическое однообразие (например, Уорхол слишком часто и не слишком осмысленно именуется заимствованным в исследовательской литературе прозвищем «олигарх пассивности»).

Впрочем, все это замечания технического свойства, которые нужно адресовать скорее редакторам издания, нежели автору. Главное – другое: эту книгу можно читать не только и не столько как историю американского кино, сколько как захватывающую, весьма поучительную историю борьбы художников с цензурой, социальной несправедливостью и могущественными корпорациями.

И вот в этом своем качестве книга не просто интересна, но и, кажется, обязательна для прочтения – художникам, студентам и всем думающим людям.

Андрей Хренов. Маги и радикалы: век американского авангарда. М.: Новое литературное обозрение, 2011

Хаим Сокол

Коментарі

Останні події

- 17.12.2025|21:28Лауреатом Премії імені Шевельова 2025 року став Артур Дронь

- 11.12.2025|20:26Книга року ВВС 2025 оголосила переможців

- 09.12.2025|14:38Премія імені Юрія Шевельова 2025: Оголошено імена фіналістів та володарки Спецвідзнаки Капітули

- 02.12.2025|10:33Поетичний вечір у Києві: «Цієї ночі сніг упав» і теплі зимові вірші

- 27.11.2025|14:32«Хто навчив тебе так брехати?»: у Луцьку презентують дві книжки про гнів, травму й силу історій

- 24.11.2025|14:50Коли архітектура, дизайн і книги говорять однією мовою: вечір «Мода шаблонів» у TSUM Loft

- 17.11.2025|15:32«Основи» готують до друку «Бард і його світ: як Шекспір став Шекспіром» Стівена Ґрінблатта

- 17.11.2025|10:29Для тих, хто живе словом

- 17.11.2025|10:25У «Видавництві 21» вийшла друком збірка пʼєс сучасного класика Володимира Діброви

- 16.11.2025|10:55У Києві провели акцію «Порожні стільці» на підтримку незаконно ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців